La violencia de género: la peor pandemia

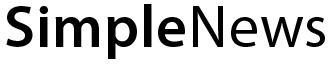

Un total de 446 mujeres han sido asesinadas desde el 2003.

![[Img #3710]](http://elsubmarino.periodismodigital.es/upload/images/05_2021/2292_violencia-madrid.jpg)

La violencia de género puede ser reconocida con denominaciones como: violencia doméstica, violencia machista, violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar… Pero, la realidad es que, sea cual sea su nombre, se ha convertido en una lucha constante, en una epidemia que no ha encontrado, todavía, una vacuna. Violencia de género lleva existiendo desde los orígenes de la sociedad, pero no fue hasta 1997 – hace 27 años – cuando se le puso rostro en España.

El 17 de diciembre de 1997 Ana Orantes fallecía en manos de José Parejo, su exmarido. Tras 40 años de maltrato – tanto físico como psicológico – la granadina se atrevió a denunciar públicamente en el programa “De tarde en tarde” al que había sido el autor de ese calvario y de quien estaba separada desde hacía un año. Tan solo trece días después, Ana aparecía muerta. El que había sido su marido y padre de sus cinco hijos le arrojó gasolina por la espalda, le prendió fuego y huyó del escenario del crimen. El asesinato de Ana Orantes causó tal impacto en la sociedad española que llevó consigo la aprobación de la Ley contra la violencia de género en 2004.

La fundamentación de la violencia de género

La ONU, en la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, definió la violencia de género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”.

Desde el caso de Ana Orantes hasta hoy en día, la violencia de género en España se regula a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tal como apunta el BOE “el ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las administraciones públicas”. Así pues, el objetivo es tanto defender a la víctima como identificar al agresor y hacerle cumplir con la pena establecida.

Según los datos obtenidos a través de un balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, un total de 446 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde que se inició el recuento en 2003. Además, los datos registrados desde 2009 a 2019, de las 1.557.190 denuncias presentadas, tan solo 121 fueron condenadas como “falsas”, esto es, representan el 0,0069% del total.

Manifestaciones de la violencia de género

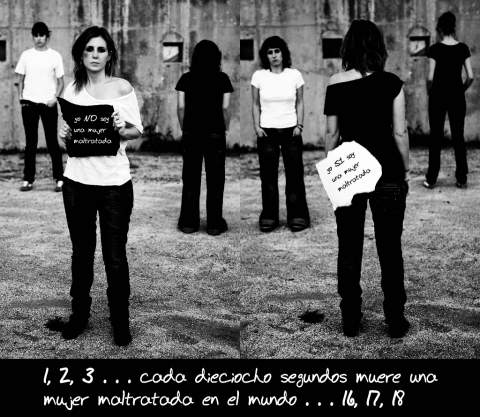

La violencia de género tiene múltiples formas de manifestarse. El maltrato psicológico deteriora la autoestima de la víctima a través de insultos, desprecios constantes y humillaciones. Dentro de este tipo de maltrato es frecuente infravalorar a la mujer, menospreciarla en sentido general o despectivamente por su físico, así como también reducir su libertad de expresión en todas sus formas. El 5% de los varones usan las descalificaciones físicas para reducir a cero a su víctima. La inseguridad y el menosprecio hacia sí misma derivan en una autoestima inexistente y una distorsión de su propia imagen acompañada de un sentimiento eterno de culpa.

El aislamiento y el abuso social privan a la víctima relacionarse con el mundo exterior. El maltratador tiende a prohibir a la víctima interaccionar con sus familiares y sus amigos hasta recluir su “libertad” a un único escenario, el domicilio familiar. Con este tipo de violencia el agresor consigue que su víctima se convierta en una persona sumisa y sumamente controlada por el agresor. Este último tiende a ser controlador, posesivo y autoritario. En estos casos es frecuente que la víctima se sienta desprotegida y con miedo frente su maltratador. Las amenazas son habituales dentro del mismo aislamiento, de este modo, la víctima se siente sola y desamparada, por lo que no se atreve a dejar la relación ni a denunciar el maltrato al que es sometida.

El chantaje emocional propicia que la víctima acarree con la responsabilidad emocional de mantener a su pareja-maltratador estable. Abarca desde amenazas si trata de dejar la relación hasta infundir lástima. El maltratador finge ser la víctima y la víctima se tiende a sentir culpable de los comportamientos de su pareja, que sí es maltratadora. El abuso ambiental es una forma incipiente de violencia, puesto que no se ejerce violencia sobre la víctima, pero sí sobre su entorno lanzando objetos del hogar o de valor sentimental para la víctima. El maltratador con esta práctica consigue intimidar a la víctima. Estos comportamientos derivan en que la víctima sufra emocionalmente y a nivel psicológico padezca alteraciones del sueño. Con lo que respecta a violencia física y abuso sexual, el agresor manipula a la víctima en un sentido estricto. Tiende a reflejar “quien manda en la relación”, así como humillación y pánico. Según apunta el Fondo de Naciones Unidas, la violación dentro del matrimonio no ha sido considerada delito hasta 1989. Otra forma de manifestar el poder y control del maltratador es el abuso económico, que ata a la mujer víctima de pies y manos por el miedo y la carencia de recursos propios.

Perfil de la víctima y del maltratador

Los perfiles tanto de la víctima como del agresor suelen reflejarse en patrones establecidos y estudiados por expertos. No existe un modelo único, en el caso particular de las mujeres maltratadas apenas hay algunos rasgos comunes y de carácter psicosocial. Presentan una autoestima baja, tendencia al estrés, dependencia del varón maltratador, ansiedad, trastornos alimentarios y desesperanza por no ver luz al final del abismo en el que se encuentran. Entre sus comportamientos se puede observar en un buen número de ocasiones a una víctima que minimiza lo que vive en su propia piel ante el resto o incluso conductas de protección del maltratador, ya que se siente en la obligación de rehabilitar a su pareja agresora. Las causas por las que la víctima no denuncia son de carácter económico (por dependencia), sociales (sistema judicial deficitario) y psicológicas, que contemplan la sumisión, encubrimiento del agresor y la protección de menores si los tiene la pareja. Un ejemplo de víctima de violencia de género es Marina Marroquí.

El maltratador suele actuar sin público y en el hogar conyugal. Tienden a negar o a minimizar el problema. Tampoco aceptan su culpabilidad, por lo que el peso suele recaer en la víctima, porque así se lo hace ver su agresor; la víctima se convierte en verdugo sin serlo. En la mayoría de los casos al principio de la relación son personas agradables. Su verdadero “yo” puede tardar o no en aparecer, acompañado de un pensamiento dicotómico entre lo que considera que está bien o mal, chantajistas expertos e incapaces de hacerse una autocrítica sobre sus comportamientos, así como también cambios de humor e insensibilidad para con la víctima.

Los últimos datos publicado por el INE proceden de 2020 y muestran un cierto descenso, pero no muy notorio en el número de víctimas, ya que se cerró el año con 29.215 casos de violencia de género, que se corresponden con 29.135 denuncias, 25.436 personas condenadas y 3.489 personas absueltas. Por otra parte, encontramos la denuncia de los casos de violencia de doméstica con 8.279 víctimas, 5.578 denuncias, 5.180 condenas y 715 absoluciones.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha publicado recientemente que este 2021 cuenta con 9 víctimas mortales por violencia de género, 8 de las cuales no habían presentado denuncia previa. En cuatro de los casos las víctimas han perdido la vida en manos de sus parejas y hay un caso de una víctima menor de edad. El número de llamadas registradas por el teléfono 016 ha incrementado durante los meses de confinamiento, según los datos recopilados por EPData. También muestra que los agresores tienden a ser nacidos en España (632) con respecto a los que proceden de otro país (70). En cambio, los registros contemplan que en el caso de las víctimas suelen ser extrajeras (265) y en menor proporción españolas (85).

Medidas para ayudar a las víctimas de violencia de género

La medida más tradicional y usada por las mujeres que sufren violencia de género y están dispuestas a solicitar ayuda, es llamar a alguno de los teléfonos habilitados. El más común es el 016, atiende exclusivamente situaciones de posible violencia de género ofreciendo información y asesoramiento a las posibles víctimas. No obstante, cabe destacar que este es únicamente un número de información y asesoramiento. Si la victima llama por una emergencia deberá marcar el número específico de emergencias, 112. Además, la víctima también tiene la opción de llamar a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).

Pese a que el daño tanto físico como emocional ya está hecho, el Sistema Público de Empleo ofrece la posibilidad de solicitar unas ayudas económicas para las víctimas de violencia de género. Encontramos varias clases de ayudas: la ayuda de pago único, la Renta Activa de Inserción RAI para víctimas de violencia de género, o la protección especial a través de otras ayudas públicas. En cuanto a la primera, se debe solicitar en los Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma, ya que cada una tiene su propia normativa que desarrolla la regulación estatal (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre). Por otra parte, la RAI es una ayuda extraordinaria pensada para aquellas personas que no pueden acceder a otro subsidio y tienen dificultades para encontrar trabajo. Entre estas personas están incluidas las víctimas de violencia de género. Para cobrar esta ayuda ofrecen un periodo de 11 meses. Se cobra el 80% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), en 2020 eran 430,27€ al mes. No obstante, se establecen unos requisitos para cobrar esta ayuda: acreditar la condición de víctima de violencia de género; ser menor de 65 años; no convivir con el agresor; no tener ingresos propios superiores a 712,50€ mensuales; que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de la familia dividida por el número de miembros que la componen ni supere 712,50€ mensuales; y no haber sido beneficiario de tres Programas de Renta Activa de Inserción anteriores. Por último, además de las ayudas estatales, hay que hacer mención al Ingreso Mínimo Vital. Éste va dirigido especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad económica. Al ser un ingreso en el que hay menciones especiales, se flexibilizan los requisitos para poder acceder a esta ayuda de la Seguridad Social.

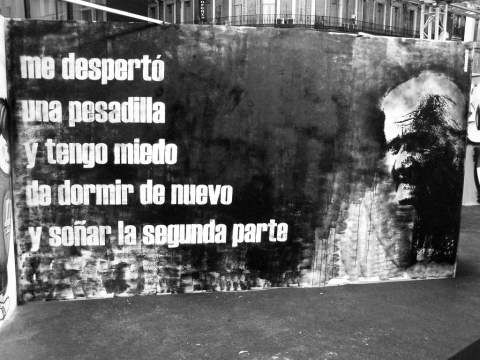

Otra medida que pueda ayudar es el apoyo de la gente. Aunque el dolor y el daño causado es imposible olvidarlo, el apoyo incondicional hace que esa persona que ha sufrido violencia de género tenga el valor de contar su experiencia, pero sobre todo ganas de seguir viviendo. Este apoyo incondicional lo vemos todos los 8M en las calles de todas las ciudades. Miles de personas se manifiestan para poner fin a esta lacra. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, las redes sociales se han convertido en una herramienta de enorme difusión. La creación de hashtags como #NiUnaMás, #NiUnaMenos, #NosQueremosVivas o #VivasNosQueremos, se han convertido en algo incondicional en las redes sociales. Mediante estos hashtags, la gente se manifiesta y muestra todo su apoyo a las víctimas que sufren esta pesadilla.

Pese a que en España encontramos la Ley Orgánica 1/2004, Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alannay psicóloga que se encarga de atender a mujeres y menores víctimas de violencia de género, declara que pese a que ha sido muy bien recibida, presenta varios fallos: no declara oficialmente a nuestros hijos o hijas como víctimas de la violencia; no están hechos los juzgados de violencia de género que promulga la Ley; los juicios no son definitivos; biogen, instrumento que no se utiliza debidamente, debe ser revisado; hace falta que los profesionales bien formados estén sensibilizados con las víctimas; la Ley no contempla el síndrome de alienación parental; no se señala al maltratador, se señala a la víctima; y no señala explícitamente que tenga que existir en los colegios oficiales de abogacía, un turno exclusivo para las mujeres víctimas de violencia de género. Según Chelo Álvarez, la visión que hay hacia la Ley no es real. “A nivel social, en cierto sector de la población, que apabullan las redes sociales, no paran de atacar, y por desgracia la gente está desinformada”.

![[Img #3710]](http://elsubmarino.periodismodigital.es/upload/images/05_2021/2292_violencia-madrid.jpg)

La violencia de género puede ser reconocida con denominaciones como: violencia doméstica, violencia machista, violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar… Pero, la realidad es que, sea cual sea su nombre, se ha convertido en una lucha constante, en una epidemia que no ha encontrado, todavía, una vacuna. Violencia de género lleva existiendo desde los orígenes de la sociedad, pero no fue hasta 1997 – hace 27 años – cuando se le puso rostro en España.

El 17 de diciembre de 1997 Ana Orantes fallecía en manos de José Parejo, su exmarido. Tras 40 años de maltrato – tanto físico como psicológico – la granadina se atrevió a denunciar públicamente en el programa “De tarde en tarde” al que había sido el autor de ese calvario y de quien estaba separada desde hacía un año. Tan solo trece días después, Ana aparecía muerta. El que había sido su marido y padre de sus cinco hijos le arrojó gasolina por la espalda, le prendió fuego y huyó del escenario del crimen. El asesinato de Ana Orantes causó tal impacto en la sociedad española que llevó consigo la aprobación de la Ley contra la violencia de género en 2004.

La fundamentación de la violencia de género

La ONU, en la Resolución de la Asamblea General 48/104 del 20 de diciembre de 1993, definió la violencia de género como: “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga, o pueda tener como resultado, un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”.

Desde el caso de Ana Orantes hasta hoy en día, la violencia de género en España se regula a través de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Tal como apunta el BOE “el ámbito de la Ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las administraciones públicas”. Así pues, el objetivo es tanto defender a la víctima como identificar al agresor y hacerle cumplir con la pena establecida.

Según los datos obtenidos a través de un balance del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, un total de 446 mujeres han sido asesinadas por violencia machista desde que se inició el recuento en 2003. Además, los datos registrados desde 2009 a 2019, de las 1.557.190 denuncias presentadas, tan solo 121 fueron condenadas como “falsas”, esto es, representan el 0,0069% del total.

Manifestaciones de la violencia de género

La violencia de género tiene múltiples formas de manifestarse. El maltrato psicológico deteriora la autoestima de la víctima a través de insultos, desprecios constantes y humillaciones. Dentro de este tipo de maltrato es frecuente infravalorar a la mujer, menospreciarla en sentido general o despectivamente por su físico, así como también reducir su libertad de expresión en todas sus formas. El 5% de los varones usan las descalificaciones físicas para reducir a cero a su víctima. La inseguridad y el menosprecio hacia sí misma derivan en una autoestima inexistente y una distorsión de su propia imagen acompañada de un sentimiento eterno de culpa.

El aislamiento y el abuso social privan a la víctima relacionarse con el mundo exterior. El maltratador tiende a prohibir a la víctima interaccionar con sus familiares y sus amigos hasta recluir su “libertad” a un único escenario, el domicilio familiar. Con este tipo de violencia el agresor consigue que su víctima se convierta en una persona sumisa y sumamente controlada por el agresor. Este último tiende a ser controlador, posesivo y autoritario. En estos casos es frecuente que la víctima se sienta desprotegida y con miedo frente su maltratador. Las amenazas son habituales dentro del mismo aislamiento, de este modo, la víctima se siente sola y desamparada, por lo que no se atreve a dejar la relación ni a denunciar el maltrato al que es sometida.

El chantaje emocional propicia que la víctima acarree con la responsabilidad emocional de mantener a su pareja-maltratador estable. Abarca desde amenazas si trata de dejar la relación hasta infundir lástima. El maltratador finge ser la víctima y la víctima se tiende a sentir culpable de los comportamientos de su pareja, que sí es maltratadora. El abuso ambiental es una forma incipiente de violencia, puesto que no se ejerce violencia sobre la víctima, pero sí sobre su entorno lanzando objetos del hogar o de valor sentimental para la víctima. El maltratador con esta práctica consigue intimidar a la víctima. Estos comportamientos derivan en que la víctima sufra emocionalmente y a nivel psicológico padezca alteraciones del sueño. Con lo que respecta a violencia física y abuso sexual, el agresor manipula a la víctima en un sentido estricto. Tiende a reflejar “quien manda en la relación”, así como humillación y pánico. Según apunta el Fondo de Naciones Unidas, la violación dentro del matrimonio no ha sido considerada delito hasta 1989. Otra forma de manifestar el poder y control del maltratador es el abuso económico, que ata a la mujer víctima de pies y manos por el miedo y la carencia de recursos propios.

Perfil de la víctima y del maltratador

Los perfiles tanto de la víctima como del agresor suelen reflejarse en patrones establecidos y estudiados por expertos. No existe un modelo único, en el caso particular de las mujeres maltratadas apenas hay algunos rasgos comunes y de carácter psicosocial. Presentan una autoestima baja, tendencia al estrés, dependencia del varón maltratador, ansiedad, trastornos alimentarios y desesperanza por no ver luz al final del abismo en el que se encuentran. Entre sus comportamientos se puede observar en un buen número de ocasiones a una víctima que minimiza lo que vive en su propia piel ante el resto o incluso conductas de protección del maltratador, ya que se siente en la obligación de rehabilitar a su pareja agresora. Las causas por las que la víctima no denuncia son de carácter económico (por dependencia), sociales (sistema judicial deficitario) y psicológicas, que contemplan la sumisión, encubrimiento del agresor y la protección de menores si los tiene la pareja. Un ejemplo de víctima de violencia de género es Marina Marroquí.

El maltratador suele actuar sin público y en el hogar conyugal. Tienden a negar o a minimizar el problema. Tampoco aceptan su culpabilidad, por lo que el peso suele recaer en la víctima, porque así se lo hace ver su agresor; la víctima se convierte en verdugo sin serlo. En la mayoría de los casos al principio de la relación son personas agradables. Su verdadero “yo” puede tardar o no en aparecer, acompañado de un pensamiento dicotómico entre lo que considera que está bien o mal, chantajistas expertos e incapaces de hacerse una autocrítica sobre sus comportamientos, así como también cambios de humor e insensibilidad para con la víctima.

Los últimos datos publicado por el INE proceden de 2020 y muestran un cierto descenso, pero no muy notorio en el número de víctimas, ya que se cerró el año con 29.215 casos de violencia de género, que se corresponden con 29.135 denuncias, 25.436 personas condenadas y 3.489 personas absueltas. Por otra parte, encontramos la denuncia de los casos de violencia de doméstica con 8.279 víctimas, 5.578 denuncias, 5.180 condenas y 715 absoluciones.

El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad ha publicado recientemente que este 2021 cuenta con 9 víctimas mortales por violencia de género, 8 de las cuales no habían presentado denuncia previa. En cuatro de los casos las víctimas han perdido la vida en manos de sus parejas y hay un caso de una víctima menor de edad. El número de llamadas registradas por el teléfono 016 ha incrementado durante los meses de confinamiento, según los datos recopilados por EPData. También muestra que los agresores tienden a ser nacidos en España (632) con respecto a los que proceden de otro país (70). En cambio, los registros contemplan que en el caso de las víctimas suelen ser extrajeras (265) y en menor proporción españolas (85).

Medidas para ayudar a las víctimas de violencia de género

La medida más tradicional y usada por las mujeres que sufren violencia de género y están dispuestas a solicitar ayuda, es llamar a alguno de los teléfonos habilitados. El más común es el 016, atiende exclusivamente situaciones de posible violencia de género ofreciendo información y asesoramiento a las posibles víctimas. No obstante, cabe destacar que este es únicamente un número de información y asesoramiento. Si la victima llama por una emergencia deberá marcar el número específico de emergencias, 112. Además, la víctima también tiene la opción de llamar a la Policía Nacional (091) o a la Guardia Civil (062).

Pese a que el daño tanto físico como emocional ya está hecho, el Sistema Público de Empleo ofrece la posibilidad de solicitar unas ayudas económicas para las víctimas de violencia de género. Encontramos varias clases de ayudas: la ayuda de pago único, la Renta Activa de Inserción RAI para víctimas de violencia de género, o la protección especial a través de otras ayudas públicas. En cuanto a la primera, se debe solicitar en los Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma, ya que cada una tiene su propia normativa que desarrolla la regulación estatal (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre). Por otra parte, la RAI es una ayuda extraordinaria pensada para aquellas personas que no pueden acceder a otro subsidio y tienen dificultades para encontrar trabajo. Entre estas personas están incluidas las víctimas de violencia de género. Para cobrar esta ayuda ofrecen un periodo de 11 meses. Se cobra el 80% del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), en 2020 eran 430,27€ al mes. No obstante, se establecen unos requisitos para cobrar esta ayuda: acreditar la condición de víctima de violencia de género; ser menor de 65 años; no convivir con el agresor; no tener ingresos propios superiores a 712,50€ mensuales; que la suma de los ingresos mensuales obtenidos por todos los miembros de la familia dividida por el número de miembros que la componen ni supere 712,50€ mensuales; y no haber sido beneficiario de tres Programas de Renta Activa de Inserción anteriores. Por último, además de las ayudas estatales, hay que hacer mención al Ingreso Mínimo Vital. Éste va dirigido especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad económica. Al ser un ingreso en el que hay menciones especiales, se flexibilizan los requisitos para poder acceder a esta ayuda de la Seguridad Social.

Otra medida que pueda ayudar es el apoyo de la gente. Aunque el dolor y el daño causado es imposible olvidarlo, el apoyo incondicional hace que esa persona que ha sufrido violencia de género tenga el valor de contar su experiencia, pero sobre todo ganas de seguir viviendo. Este apoyo incondicional lo vemos todos los 8M en las calles de todas las ciudades. Miles de personas se manifiestan para poner fin a esta lacra. Además, con la llegada de las nuevas tecnologías, las redes sociales se han convertido en una herramienta de enorme difusión. La creación de hashtags como #NiUnaMás, #NiUnaMenos, #NosQueremosVivas o #VivasNosQueremos, se han convertido en algo incondicional en las redes sociales. Mediante estos hashtags, la gente se manifiesta y muestra todo su apoyo a las víctimas que sufren esta pesadilla.

Pese a que en España encontramos la Ley Orgánica 1/2004, Chelo Álvarez, presidenta de la asociación Alannay psicóloga que se encarga de atender a mujeres y menores víctimas de violencia de género, declara que pese a que ha sido muy bien recibida, presenta varios fallos: no declara oficialmente a nuestros hijos o hijas como víctimas de la violencia; no están hechos los juzgados de violencia de género que promulga la Ley; los juicios no son definitivos; biogen, instrumento que no se utiliza debidamente, debe ser revisado; hace falta que los profesionales bien formados estén sensibilizados con las víctimas; la Ley no contempla el síndrome de alienación parental; no se señala al maltratador, se señala a la víctima; y no señala explícitamente que tenga que existir en los colegios oficiales de abogacía, un turno exclusivo para las mujeres víctimas de violencia de género. Según Chelo Álvarez, la visión que hay hacia la Ley no es real. “A nivel social, en cierto sector de la población, que apabullan las redes sociales, no paran de atacar, y por desgracia la gente está desinformada”.